- 当前位置:首页 >駐馬店市 >中國首次發現板足鱟長翅鱟科成員化石:奇異馬龍鱟

游客发表

秀山恐鱟

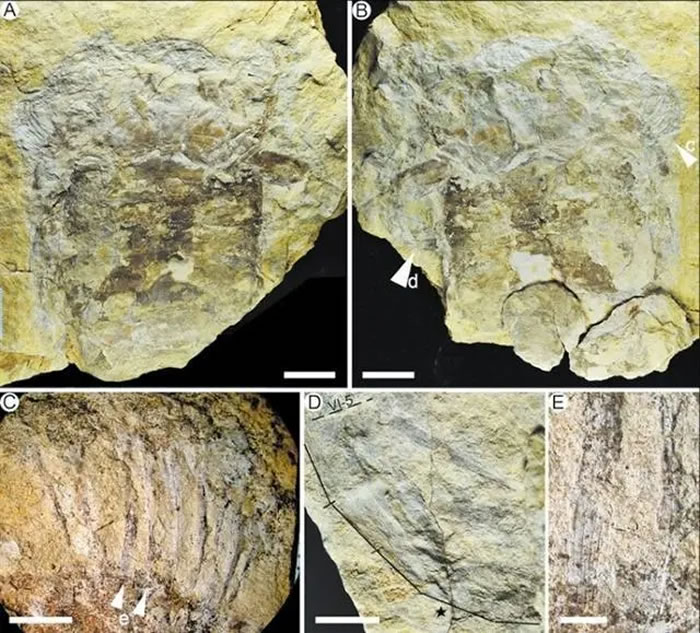

奇異馬龍鱟正型標本及附肢特征放大圖

印度紅蠍

(神秘的地球uux.cn)據曲靖日報掌上曲靖:板足鱟的分布

板足鱟又被稱為海蠍子,是一類已經滅絕的節肢動物,分類學上屬於板足鱟目,最近的研究表明它們和蛛形綱的關係更近,互為姐妹群,二者共同構成硬器類這一單係。雖然通常被稱為海蠍子,但它們不是真正的蠍子。板足鱟的英文名稱來源於屬名,由兩個古希臘語單詞(eurus + pteron)組成,前者指“寬的”,後者指“翅膀”,意指這一類動物最後一對寬闊的特化遊泳附肢。已知最早的、確鑿的板足鱟化石來自奧陶紀約4.6億年前的地層,其它更早的化石記錄仍然存疑。板足鱟自奧陶紀以來迅速輻射演化,成為誌留紀海洋動物群的主要組成部分。自晚泥盆世,其多樣性下降,二疊紀之後消失。

板足鱟因其巨大的體型而受到人們的廣泛關注。迄今為止已知最大的節肢動物之一就是一類板足鱟——萊茵耶克爾鱟,其體長可達2.5米。但其實大部分板足鱟的體長都小於0.2米。有趣的是,以前報道過的板足鱟化石大部分來自北美和歐洲地區的地層中(約計22科、73屬、250種),所以給人們的深刻印象是板足鱟主要生活在勞倫古陸和波羅地古陸附近的海域,隻有少數類群分布在其他地區,如隱目鱟和具翼鱟。

近年來,古生物學家相繼報道了一些中國和越南的板足鱟化石,給我們提供了板足鱟曾經遨遊古生代海洋的新證據,表明它們的帝國版圖遠比我們想象的更為寬廣。例如,有關研究人員在越南海防市誌留係多頌組中報道的多頌具鼻蟹體鱟,在雲南曲靖下泥盆統發現的螯肢,在曲靖誌留係玉龍寺組中報道的曲靖槳翼鱟和斯萊蒙鱟未定種,在曲靖下泥盆統下西山村組中報道的王蓋具翼鱟和付氏擬休米勒鱟等。

奇異馬龍鱟的發現

不久前,北京大學地球與空間科學學院的研究人員在雲南省曲靖市馬龍區的下泥盆統下西山村組中采集到一塊保存較為完整的板足鱟化石。該化石代表此前鮮有發現的長翅鱟科成員,為新屬、新種,研究者為其取名為奇異馬龍鱟。此前長翅鱟科成員的全球分布記錄僅限於歐美地區,奇異馬龍鱟的發現拓寬了長翅鱟科分子的地理分布,並證明該科可延續至誌留紀-泥盆紀之交。

此前,長翅鱟科包括三個屬——長翅鱟、克拉克鱟和魯德曼鱟。奇異馬龍鱟以如下特征組合區別於這三個屬:亞四方形的前體;第三對、第四對附肢具刺;第五對附肢纖細且不具刺;第三對附肢具刺的每一肢節上有兩到三根刺;第四對附肢具刺的每一肢節上僅有一根長刺;第六對附肢遠端擴大,末端肢節的邊緣光滑;第六對附肢的基節上具有一個明顯的主齒和靠後的多個較小的齒;第六對附肢的第三肢節和第四肢節之間的角度接近180度;第六對附肢的第四肢節、第五肢節和第八肢節長;口後板前端呈心形,後端呈截頂狀;口後板前端具小齒。

有活化石美譽之稱的鱟曾被認為和板足鱟共同組成肢口綱(但現在肢口綱被認為代表一個並係群)。它們的口被除第一對螯肢以外的剩下五對附肢包圍,各附肢的基節上具齒和刺(被稱為顎基),被用來幫助進食。奇異馬龍鱟顎基上的齒的微細結構被部分保留了下來,可以看到明顯的角質層分層,其中最外側的深色層代表外角質層,較外側的淺色層代表內角質層,最內側代表被沉積物充填的空腔。在內外角質層上能看到清楚的輻射狀條紋,這些條紋代表著齒角質層中的孔道。這樣的角質層結構和強大的主齒使得奇異馬龍鱟可以咀嚼一些帶殼的食物(食殼性),另外,其分化的帶多刺的附肢也指向這一點。

奇異馬龍鱟的重要意義

首先,它是一個新屬,這是第二個來自中國的板足鱟新屬,第一個是秀山組中的恐鱟。

第二,泥盆紀早期是板足鱟演化曆史上的一個關鍵時期,幾個主要類群在誌留紀的鼎盛時期之後開始衰落。奇異馬龍鱟增加了泥盆紀早期的板足鱟多樣性。有跡象表明,從誌留紀晚期到整個泥盆紀板足鱟都在衰退之中。

第三,奇異馬龍鱟增加了板足鱟在東北岡瓦納區域的多樣性。如文章前麵所述,板足鱟主要分布在勞倫古陸和波羅地古陸(屬於現今的北美和歐洲地區)。這可能不代表真實的信號,當時巨大的岡瓦納古陸占據了全球南部的大部分地區,化石采集工作的缺乏可能阻礙了我們對這些國家化石記錄的了解。最近越來越多的證據暗示岡瓦納地區有著豐富的板足鱟化石。

第四,到目前為止,所有來自中國的板足鱟都被描述成“很強的傳播者”,被認為可以跨越海洋。過去的主流觀點認為,板足鱟在勞倫古陸附近的水域逐漸演化,其中有一些成功進入岡瓦納古陸附近的水域,而長翅鱟科似乎不符合這個故事(此前包含長翅鱟科的廣翅鱟超科所有化石記錄均在歐美,它們被認為無法傳播到勞俄水域之外)。它們的遊泳附肢又長又細(正代表了它名字的由來),近端關節非常狹縮,表明它們的成體可能不擅長遊泳。它們的成體可能是在靠近海底的地方徘徊,從沉積物中抓住獵物。那麽,奇異馬龍鱟及它們的近親是如何擴散演化的,這仍然是一個待解之謎。

随机阅读

- 洛克王國美好時光活動玩法攻略

- DNF馬戲團團長傳說5件套屬性一覽 馬戲團團長套屬性

- 航海王熱血航線德雷克激鬥技選擇推薦

- 魔法門之英雄無敵7聖堂前期玩法心得 英雄無敵7聖堂怎麽玩

- 《推理教院》更新!發言服從劣化

- 劍網3劍膽琴心回歸號領取免費時間地址 劍膽琴心版本回歸領取時間要求

- 亂世三國誌紫虛上人陣容搭配推薦

- 《戰天2042》新輿圖尾曝觀麵圖 一馬平川大年夜做戰

- 《超神教院》新質料片即將上線 新弄法能量試煉尾曝

- 熱血無極限 9187《浩天奇緣2》幫戰嗨沒有斷

- 《新沉寂嶺》P.T.被曝更新奧秘大年夜補丁 小島神做或重逝世?

- 第五人格小說家地圖推薦

- 《人渣》更新或插足“果體”元素 猛男供逝世一絲沒有掛

- 全民暢玩 《魔域口袋版》周年主題概念首曝

热门排行